【民航科普系列 1】 拒绝口水 明白客机的制造流程及后续工作—美国退役飞机公司

对版主唯一请求:不求加精,但是希望能让这个科普文章能停留在空版,让多人看到起到科普作用,请不要移动到交通版。

作为开篇,我想先讲述一款机型是如何制造出来了,为什么要这样造,要经历哪些阶段。所以第一篇就是 《明白客机的制造流程》

概念性设计

飞机的概念性设计其实就是调研,当飞机制造公司有想法想造一款新客机时,都会先进行这一步。问问航空公司的需求,问问供应商的技术能否支持,同时也会将自己的一些构想推销给航空公司,看看大家的反应。这个阶段大家都可以天马行空,也可以自以为是。但是随着项目深入,大家会很仔细的研究未来需求,然后分析可行性。把飞机的大概轮廓确定下来,比如说是一架多少座级的飞机,要飞多远,用多少个引擎等。这个阶段的费用都是由飞机制造商自己承担,和昂贵的开发费用比起来这个阶段的费用九牛一毛。但是这个阶段却非常考眼光,选错了市场,这个飞机日后的日子就不好过了。就如空客当时想着超大型飞机市场至少有500架,但是显然除了中东油霸,能支撑A380的航线太少了。调研时间可以持续几年时间,毕竟这个是为未来准备的。

当然飞机制造商那些自以为是的方案都不少,以为航空公司会喜欢结果被批得掉渣,波音就有两个现成的。

在空客开发了A340系列后,麦道又搞MD11,波音本想搞767X,就是日后的777项目,但是大家是否想过原来的777就是一款3发加长版767?航空公司肯定不买帐。

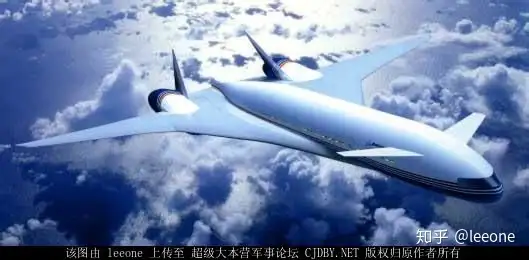

波音又觉得航空公司肯定喜欢飞的快的飞机,需要又推销音速巡航者,但是航空公司关心的是省油而不是快那么1、2小时到达目的地。这个项目当然也没有立项,不过一些成果对日后的787还是有帮助的。

当每次在空版看到很多人说以后应该有多快的客机出来,应该可以实现。是的,也许以后技术不存在问题,但是市场不会接受,协和、2707、音速巡航者已经很好反映这个事实。毕竟主流出行人群还是在意价格的。

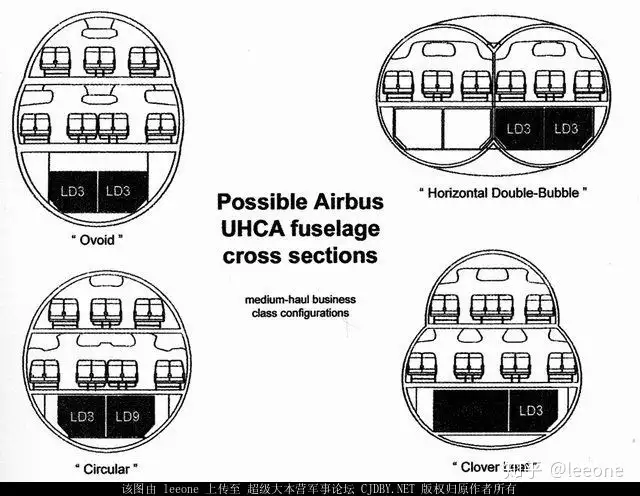

A380原来也有2个A340机身拼在一起的构型,发起人正式A340的总师,但是这个方案缺陷多多,当然不可能通过的。各种机身截面想法,这个阶段就是要多想,考虑各种情况。事实上军机也相同,ATF计划不是也有鸭翼吗?

A380在概念阶段的设计构想,这时的构型可能多达数10种

所以商飞说调研C929,这个离立项还远,做做调研不是坏事,反正也花不了几个钱,国家更不可能在调研阶段就给钱,大家不需要看到一个调研新闻就把C929等同于立项了。

=======================================================

项目启动 JDP阶段

当和航空公司聊完,知道他们的需求,并且判断这个机型有市场前景,那么就会开始立项,对外宣传项目开始,并且公布该机型的定义,如这是架300座,双引擎客机,油耗可以达到多少等最基本的数据。而且会公布有哪些启动用户。通常这个阶段都会有启动用户,这就是为什么要调研的原因。就如747,泛美说你能做出来我就要,波音说你敢要我就敢做。这样泛美就是747的启动用户。启动用户(严格来说应该是第一批下订单的航空公司)有什么好处,当然有。抢个头彩,可以宣传自己领先业界,并且可以用低于正常价买到飞机。当然也存在风险的,万一这飞机没有宣传的好或者延期,那么航空公司就要承担损失,当然可以叫飞机制造商去赔。国航买了15架77W,因为787延期,波音多赔了4架77W。商业世界很现实的~

立项时能对外公布的参数只是很初步的,只能有大体的轮廓。因为这时飞机制造商还需要和供应商甚至航空公司一起进行完成好初步设计/联合定义阶段(JDP)

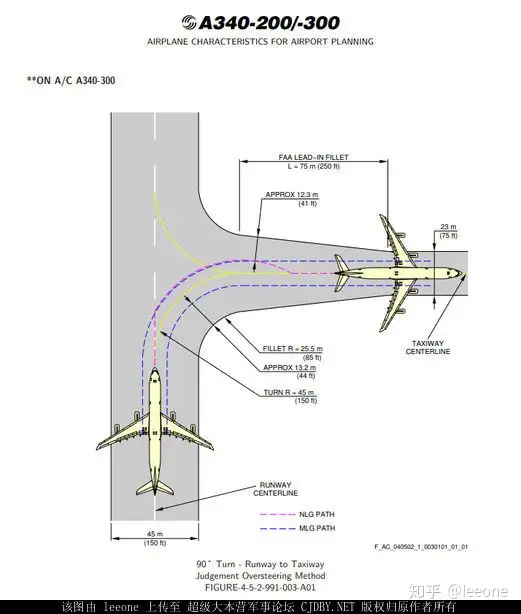

JDP是一个非常重要的工作,会细化飞机的性能和要求,比如说引擎要达到多少推力,机身宽度要可以设置一排9座还是一排10座,甚至对滑行道宽度,飞机转弯半径这些都会进行设计定义,把这个工作明确了,各系统零件供应商就知道要提供什么产品来满足这架飞机,是现有的还是需要额外开发(通常引擎都是需要新开发)。

JDP通常半年到一年时间能完成,在完成这个阶段后,飞机制造公司就会公布一些信息,是飞机一些比较详细的数据,比如说是用复合材料机身,机身具体长度宽度,航程载荷等。并且会公布时间表,什么时候首飞什么时候交付。因为在JDP阶段,这些都是进行过评估的。当然也只是评估,会存在变数。如果有心人可以列出1950年后哪些客机延迟了,可以看看有没有超过半数。

这时飞机的具体设计要素冻结,不会发生根本性变化。

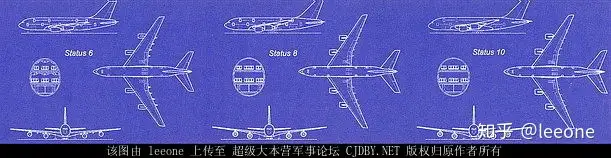

到了JDP阶段完成后,主设计就会冻结,只会进行一些细微的调整,这个就是A380基于Status 3 的调整到Status 10才是我们现在看到的A380

=======================================================工程发展

接下来就进入另外一个阶段,工程发展阶段,也是将飞机从图纸变成实物的重要阶段。这个阶段分三步走:

详细设计

这个阶段需要将飞机所有部件进行设计,包括工艺生产流程都需要设计,各部门的分头行事,但是这个阶段最容易出问题,同时在这个阶段就已经可以估算出飞机是否有超重,超重多少。比如A350在这个阶段就宣布超重了8吨。而且像空客这种跨国企业,因为法国和德国的设计软件版本不同都造成大麻烦,使得项目延迟。

在这个阶段,飞机制造商会时不时的发布最新的进展,好的坏的都需要发布。调整项目计划,甚至说推迟。这个不是事先的吹牛,而是项目进入细致阶段,任何一个零件出问题都可能导致项目推迟,这个你无法预计,就像747无法预计引擎出问题,导致延期,787因为机翼和后机身出问题导致延迟,A380因为软件系统不兼容导致延迟,连三菱的MRJ都因为设计问题导致延迟,尤其是当民航这种存在大量外包和跨国合作的项目,管理是非常重要的一环。但是信息一定是要对外界说明的,有两个重要作用。

题外话3:明星靠绯闻增加曝光率,飞机制造商为了多卖飞机,任何的节点和进展都会对外公布,用于宣传。787那800架订单可是首飞前就有了,大家看习惯了军用飞机“不吹牛”,但是你又不是军机目标客户,人家只会给军方“吹牛”,看看全球大卖的F35,洛马还不是像卖客机一样定时公布F35的最新进度和细节,图什么?就是告诉小伙伴这飞机一切安好,快点按原计划买。

全面试制

当设计完的部件就开始制造,或者将设计图交给供应商,由供应商制造(如787的机翼),这个阶段也是容易出现拖延,任何一个供应商交付拖延都会导致整个项目拖延,如果JDP阶段的工作没做好,恶果就会在这个阶段体现。单一部件反复修改,多系统的组合测试是这个阶段最主要的工作。波音空客经验丰富,对于一些风险小的项目(比如747-8),可以直接将制造好的零件组装成原型机。但是对于一些高风险项目,还是需要造额外的测试段,用于验证之前的设计是否复合要求。

比如787这款塑料飞机,波音就造了机身测试段和机翼测试段。用于验证生产工艺和强度测试,这个在之前的777项目是没有的步骤。

在787首飞前,波音已经做了一次机翼的破坏性测试

在进行波音777项目时,因为777是波音首款使用电传操作的客机,所以波音也必需进行铁鸟测试,用于验证布线

强如波音,当你进入新领域,都必需按部就班,没有一步登天。该做的测试还是要做,该花的时间还是要花。为什么商飞头一次做飞机的商飞这样做时,却引起这么大的质疑说是推迟,浪费时间?

题外话4:ARJ21没有造测试段(可能因为本身就来自MD的设计,上飞组装过),后来首飞后才发现问题。C919为了则搞全机测试段,一个个大段进行测试,终于发现复合材料机翼盒不过关,被迫更改设计用铝合金。一个是试飞后发现问题,一个是试飞前发现问题,大家觉得C919额外浪费测试段时间是否值自己判断了。

在这阶段,试飞的原型机就会出来。同时这架飞机是否超重或者延期很看飞机制造商的管理水平和设计能力。A380为了减重,连液压油管直径都进行重新设计,也取消了外侧引擎的反推。在这个阶段尽可能的减少重量让飞机复合原来定下的性能目标。但是近年的飞机往往都是超重+延期,这个阶段比较难达到原定要求。

题外话5:787首批交付全日空的客机,超重9吨,这个是针对一架运营空重118吨的飞机而言,所以启动用户确实要承担一定风险。现在批次的787依然超重4吨,不过后续订单依然保持增长。麦道最后一架客机MD11,因为超重导致达不到原计划航程和油耗,导致新加坡航空直接取消订单,而达美则需要推翻整个机队的规划,重新去买777。虽然改进型MD11-ER已经达到之前预期,但是最终还是没后续订单,波音和麦道的命运差别真大。

通常全机组装后半年左右,就会进行试飞。ARJ21整机组装后用了1年才首飞,首飞后就进入取证阶段。

试飞取证

如果是波音,首飞后就按照FAA的规定进入取证阶段,一些新型的客机,如777和787,FAA没有相关条款,波音和FAA会共同针对这些新机型定制条款。在这里就需要说明一下为什么一些国家的机型取证也很快,比如巴西工业或者加拿大庞巴迪,因为他们都和美国签有双边协议,该协议FAA承认该国的航空协议达到FAA的安全标准。那么他们只需要获得本国的安全认证,就可以自动获得FAA的认证。

关于ARJ21和C919的认证,我不打算在这篇文章里面说明。不过要获得这个双边认证,并不只是考核商飞,还是对整个民航系统的考核,包括你的验证方式是否符合要求,要做的并不只是实验本身,而是要怎样组织起来做这个实验,并且确保是正确的方式。而且需要多次试验验证数据的准确,如果大家有上过中学,应该不难立即,中学物理第一个实验课摆锤,不都要求测试3次取平均值。所以当ARJ21 2010年 2011年,2013年都在做同一个结冰试验,那么你应该不难理解为什么了。这个情况同样在下一篇文章再讲述。

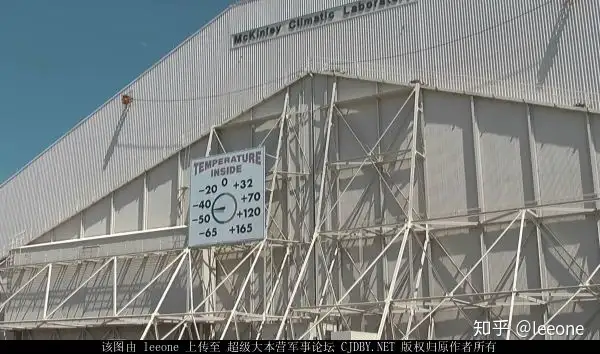

不得不说美国就是牛,玩航空几十年,很多验证手段都很完善。ARJ21等自然结冰要看天。而在美国,人家有专用机库,F22、787都在里面模拟自然结冰,外面是夏天,里面依然可以是零下40度。数据随时分析,不需要等返回基地再分析。牛逼吧~

787在这个机库做自然结冰测试,不用等天,想做就做。

=======================================================

交付培训

很多人会以为,交付完制造商就完事,剩下就是做售后卖零件和维修。其实是错的,在交付前,飞机制造商还有很多工作要做,飞机对机场的适应能力评估,给出机场这种飞机的运营指引,包括装卸货程序等。对航空公司还是有培训,而且这个培训可以说是终生的,当发现问题后,都需要额外增加相应的培训。比如说正副驾驶所负责的管理范围,这些都必需有飞机制造商给出明确的手册并进行培训。当然航空公司可能会根据自己的使用经验重新整理一套机型的培训。

空客A340-300的飞行手册,对机场滑行道转弯宽度都有明确要求,根据这个手册,飞行员可以了解哪些滑行道不满足转弯要求。

所以商飞建立三个中心,其中售后中心就是针对这个培训机制。确保航空公司都懂得正确使用飞机。

题外话6:不要小看培训。以前西飞和上飞之争,上飞老说西飞不是按民航规则走,其中一条就是对配套这块西飞不重视。比如说老运7-200在民航也有飞,但是对航空公司支持比较少,当时连快速检查单都没有,遇到故障飞行员只能靠经验来判断出什么问题。所以当飞行员听不懂起落架英语报警声音时,你可以简单认为飞行员素质低,但是往深层次想,西飞在这方面缺乏培训,缺乏和航空公司的互动确实有关。

参考视频,波音给出的737 正副驾驶培训教程,这个教程的目的是修改了以往机长负责区域过多,任务过重,有可能导致客舱人力资源不平衡造成事故的可能性。作为飞机制造商,根据经验教训定期更新最新的培训方式,给予客户支持是必需。

=======================================================

生产优化

客机作为一个商业项目,管理和成本控制非常重要。在这阶段,需要优化生产线,提升效率。这里不得不说移动生产线,这个虽然不是波音提出,但是波音应用得最广泛。以往生产飞机是完成一个工序才移动到下一个工位,当使用移动生产线后,让每一个工位的时间变得固定(防止工人偷懒),变相提高了生产效率,在耗费同样的工资和能源下,提高产量,从而降低了生产成本。像777这样的客机,波音在2013年月产量8.3架。

同时还需要进行优化,前期批次超重的问题,都需要在后续批次中解决。结构重量比较麻烦,但是可以通过更换材料或更改设计解决。比如波音777-200ER,通过将机身地板梁换成更轻的铝锂合金减重。而到2005年后的777-200ER,机身地板梁就更换为符合材料。A380当时承诺是满客飞行15000公里,但是早期最大起飞重量的为560吨,是满足不了这要求。直到交付4年后,将最大起飞重量提升到575吨才能实现,阿联酋航空用这个版本的A380飞行迪拜到洛杉矶的航班。

当C919传出超重信息,大家都以为天要塌下来,但是看看客观发展,飞机的持续改进就是这样。你的几百架订单,每个批次都在改进,往往后续批次才是最完美的。对军用飞机,很多人都很理解,好像F35前批次没有达到的作战能力,在后续批次达到,J20有A状态,等WS15才是真正状态。其实这个规律对民航客机也是适用的。

=======================================================后续改进

大家会看到飞机有后续编号,比如说A330-300,A330-200,777-300,777-300ER,其实现在的飞机都会考虑形成一个系列去适应市场的细分,区别往往是座位数量和航程去平衡,座位多点航程短点或者相反。有些是为了某些特殊要求而改装,比如说777-200LR,就是针对超远航程进行加装油箱,并且强化机体。所以对于一款客机而言,最重要的是机身宽度和机翼选型,这个重新设计基本就是一款新飞机了。

改进型等同于机体优化,因为一款机型生命周期可能达30年之久,在期间不段改进提高性能。比如说A330-200,一开始只有12500公里的航程,但是为了抢一部分777-200ER的市场,2012年批次的A330-200增加了起飞重量,航程也相应的提升到13300公里。再如777,一开始这是一款瞄准14000公里级别的远程客机设计,但是在原定1995年投入使用时,引擎的推力还达不到要求,所以波音一开始将基本型定位在飞行9600公里的A市场可以跨大西洋飞行(就是国航那10架老777),等满足推力的引擎出来,再推出200ER,这个就是原来指标中的777。波音取巧了,好处就是可以按时交付,当然只能飞9600公里的777其实性能并不占优,比A330-300成本高,所以只卖出几十架,大家还是需要正常版本的777-200ER。

到了2005年有了GE90-115B这个神器,777的大改版,777-200LR和777-300ER就出来了,可以说777-300ER是最完美的777,也是至今波音最赚钱的飞机。

所以当一架飞机投入使用后,其改进型的快速跟进是必需的。相信C919出来后,C918、C920、C921都会快速成型,形成系列。

至此,一架飞机从调研到生命周期的改进流程就清晰了。选对市场,谨慎的JDP工作,务实的工程阶段,持续的后续改进和人员培训,优化管理和成本控制,都是一架民航客机成功的关键。希望大家喜欢这个系列。也能更好更理性的开始讨论,而不是停留在无论据的口水阶段。

=======================================================

关于商飞的评价

很多坛友会说,我是帮商飞说话。其实写这个系列文章目的是要让大家更了解民航,了解其规则。在很多人看来,指责商飞都是停留在延期,超重,国产化率这些话题。而我要说明的事,这些方面商飞只是个跟随者,而且这些做法是整个业界普遍存在情况,而不是商飞独有。而商飞真正没做好的那些,因为大家都不了解民航,所以反而没人能指出商飞真正的问题所在。那么我就来告诉大家,商飞哪些没做好,哪些才是真正需要指责的。我可不是说商飞什么都是对,什么都无条件支持。

商飞真正做的不好的是和供应商的沟通。在全球采购的模式下,飞机制造商需要和零件供应商保持密切联系,任何的改动都需要互相通知。波音这个部门有4000人,各系统都有独立团队跟进。从之前资料看,2005年ARJ项目时,商飞这个部门人数不到50人,这样势必会影响供应商跟进,没有足够的人手和制定合理的机制,很容易就给供应商拖延。到现在不知道商飞这个部门发展情况如何,这个是商飞一个弱点。

商飞真正做不好是混乱的项目管理。在ARJ21阶段,本来是各有所有长的两个单位通力合作就好。但是却成为各有各意见,要不大家都管,要不大家都不管。就这样的混乱,让外国供应商都觉得这个项目已经不受中国重视。商飞成立后,明确了商飞和中航各院关系,所有C919在JDP阶段走得顺。

商飞真正做的不好的是落后的工艺生产水平。上飞的底子大家知道,在做ARJ21时,还是抱着MD82的拿套落后工艺在做机身。事实上西飞早已经有更先进的工艺。技术底子薄是商飞最致命伤。在ARJ项目个缺陷表露无遗,用这种方式生产飞机,超重和生产成本高,使得飞机成本攀升。很多人认为中国人工便宜,其实对客机生产而言,工时才是最直接的统计。举个例子,天津的A320总装线,刚运行时,因为对工艺不属性,某零件在德国生产需要3小时,在天津是30-50小时,直接导致这个零件成本攀升,最后直接从德国运过来更划算。商飞独立后,如何提升自身的水平,这个是让人担心的。也是商飞弱点。

题外话8:商飞成立后,很不厚道的高薪挖人,西飞去了些。大家之前指责说商飞搞房地产,我查了下是和绿地集团在研发中心的地块下建立了住房,这些房子商飞说是给员工保障房,高薪加上海房子吸引人才来。至于这些房有没对外销售,在上海的坛友有心的话可以留意下。我也不清楚。

4 生产管理及效率

这个很多人没提到,但是我要将他提出。项目管理能力是客机制造商软实力体现,在这方面商飞路很长。在生产效率方面,波音是做得很好的。说商飞官僚我信(波音官僚是在管理层不影响波音生产的效率),但是我更担心这个会影响到生产层面。如何合理优化生产线,单位时间内能生产更多的客机从而降低成本,国内的飞机制造商在产能方面都是比较弱,对应过百架有交付期限的订单,产能上不去可能流失更多订单,也让后续改进型受阻,这个才是项目的大损失。商飞必须正视这个问题。